引言

中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛是我国深化创新创业教育改革的生动实践,已成为覆盖全国所有高校、面向全体大学生、影响最大的高校双创盛会。为全面总结历届大赛成效,科学评估项目成长情况,充分发挥大赛对创新创业人才培养的引领示范作用,大赛组委会联合并委托中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛展示交流中心,面向历届大赛参与高校开展创新创业教育改革情况及获奖项目发展状况的跟踪调研,并研制了《2021中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛项目成长力报告》,全面总结展示了历届大赛所取得的丰硕成果,对全国高校创新创业教育改革具有重要指导及借鉴意义。

10月12日-15日,由教育部等12个中央部委单位和江西省人民政府共同主办,南昌大学、南昌市人民政府承办的第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛在南昌大学成功举行。总决赛期间,大赛组委会正式发布了《2021中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛项目成长力报告》(以下简称《报告》),持续引发各界聚焦。本期推出《报告》系列解读六,带领大家更加深入了解历届大赛所取得的丰硕成果。

大赛打通产业链,促进平台化发展

《报告》显示,大赛项目联合上下游产业链,以技术为传统业务赋能,在培育新业态、激发新动能的同时,打造技术应用生态圈。产业链上下游相关领域的发展,促使市场半径扩大、分工细化,也让整个生态圈孕育出更多新就业形态。生态圈的衍生和带动,也会让就业拉动效应外溢,间接释放更多就业岗位。

(华南理工大学“华南脑控”项目)

如第六届大赛金奖华南理工大学“华南脑控”项目与30家企业合作培育“脑机AI+”生态圈,间接带动上下游就业2000人以上。其中,联合残疾人就业服务公司,通过技术赋能帮助5万残障人士走上淘宝客服、AI标注等岗位,实现线上就业。第五届大赛金奖和最具商业价值奖北京邮电大学“NOLO VR”项目用颠覆式的VR交互技术解决了困扰VR行业十多年的全球性技术难题,让沉浸式VR的价格门槛从一两万元变成一两千元,让设备从有线变成无线,从不便携到可随身携带。目前,NOLO VR已和中国移动、中国电信、中国联通、华为等行业领头公司深度合作,陆续进入了12个5G应用国家。项目创始人张道宁称,项目对产业的赋能效应很大,不仅产品广泛应用于VR游戏、教育、工业、医疗、娱乐、文旅、地产等各领域,还激活了很多内容创造者和VR方案商,带动了整个运营商的线下营业厅,促进了各行各业发展。

(北京邮电大学“NOLO VR”项目创始人张道宁接受采访)

此外,大赛积极促进平台化发展,实现高效信息共享。大赛中产生一批新型人力服务项目,主动适应新技术、新产业、新业态、新模式对人才要求,实现人才培养与产业需求结合,助力高质量就业。一方面为高校毕业生提供培训服务,培养复合型技术技能人才;另一方面搭建高效可靠的兼职平台,为大学生提供各种优质信息,通过丰富的兼职实践帮助大学生积累并提升就业岗位所需的各种经验。

如第六届大赛银奖江西现代职业技术学院“远华智造”项目成立于2017年7月,公司将就业服务与人才培养深度融合,通过三个运营模式、四个服务系统,逐步构建“招生、教学、就业”于一体的人才培养产业链,为智能制造行业提供孵化和培育技能人才的资源共享专业平台。公司先后服务于省内外263家大中型智能制造企业和30所院校,直接安置就业人数5.3万余人,营业额达8000万,实现营收713万。

第二届大赛银奖杭州弧途科技有限公司旗下青团社创立于2013年,是国内领先的一站式灵活用工招聘平台。青团社平台依托创新融合的互联网技术,基于精准用户画像及庞大的人才资源库,开创性地利用数据高效缔结求职者与企业之间的供需关系,为42万余家企业提供兼职招聘与管理服务,有效降低用工成本,提升经营效率;为超2800万年轻人提供3.5亿余次兼职机会,单日报名人次超85万,服务范围覆盖全国300多个城市,位居行业第一。

大赛优化高校创业环境,普及推广创业型就业新认知

十九届五中全会确立了创新在我国现代化建设全局中的核心地位,产业界的技术创新和学术界的知识创新如何更好地相互促进、相互融合,“互联网+”大学生创新创业大赛走出了一条新路——以创促教、专创融合。

《报告》显示,大赛促进高质量双创教育改革,厚植创业就业知识土壤。经过多年的发展,大赛已成为深化创新创业教育改革的重要载体和平台,各高校研究出台了一系列关于高等学校创新创业教育的措施与实施方案,推进专业教育、通识教育和双创教育的深度融合。目前,全国高校已普遍开设创新创业教育课程,累计开课3万余门。各高校聘请行业优秀人才担任双创教师,专职教师近3.5万人、兼职导师13.9万余人。通过职业训练、实践锻炼等多种途径,为学生打造成长平台,随着学生综合能力的提升,将进一步扩大高校毕业生市场性岗位的适应能力与择业范围。

同时,大赛推动技术创新和知识创新的双螺旋结构加速形成,实现了人才培养供给侧与产业需求侧的紧密对接。创新是技术创新与知识创新的双螺旋结构共同演进催生的产物,二者相互协调、共同作用。大赛项目的参赛领域分布于“互联网+”信息技术服务、社会服务等方面,涌现出一批科技含量高、市场潜力大、社会效益好的项目,一定程度上展现了大数据、云计算、人工智能等新一轮工业革命重点领域的前沿趋势和最新成果,展示了各个高校产业资源、教学资源围绕科技创新的配置结构。

大赛还促使高校主动适应经济社会发展和产业结构优化升级对人才的需求,在人才培养规模、结构和规格上超前规划,实现人才链、创新链与产业链精准对接。高校在全面对接战略性新兴产业、先进装备制造业和现代服务业等重点产业集群,主动适应新技术、新产业、新业态、新模式对人才和科技新要求的同时,科学布局、合理设置集成电路、人工智能、云计算、大数据、物联网、量子通信等相关学科专业,进而实现人才培养与产业需求的结构平衡和良性互动,促使学生就业与企业双创型人才需求零距离对接,高校学科专业建设与经济社会发展、产业发展需求的紧密对接。

此外,大赛也转变了高校毕业生对创业的观念和看法,启发学生发现新的创业机会,创业作为新的职业选择,为学生就业提供了更多方式。

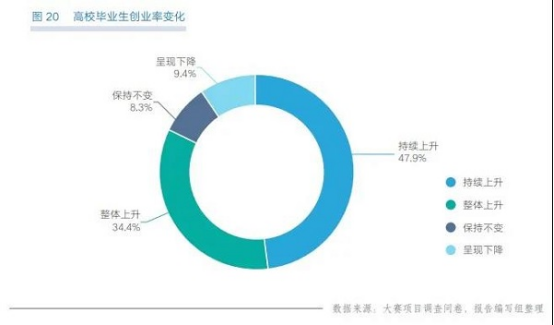

2021年,我国高校毕业生再创新高,毕业生人次增速日趋加快,加大高校毕业生就业压力。随着就业形势的不断变化,创新创业已然成为一种新兴现象和趋势,每年毕业季选择创业的大学生人数在不断增多。根据1307份高校问卷中的毕业生创业率数据,47.9%的高校毕业生创业率连续提升,34.4%的高校毕业生创业率整体呈上升趋势,8.3%的高校毕业生创业率保持不变,9.4%的高校毕业生创业率在下降。

高校也在持续加强教育体制改革,多措并举鼓励学生创新创业。根据1307份高校调研问卷,有91.2%的高校提供了资金与空间等资源支持学生创新创业,76.4%的高校进行学分鼓励,近41.3%的高校实施了弹性学制,另外有35.5%的高校同时提供弹性学制、学分奖励、资金与空间支持等三种措施;除此之外,高校还采取了评奖评优、推荐免试、奖金奖励、补助补贴等措施激励大学生创新创业。