引言

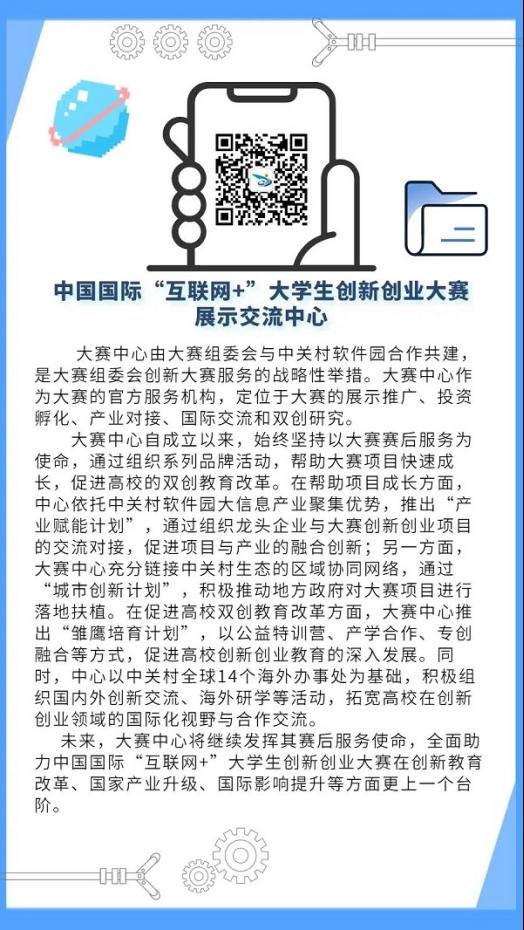

中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛是我国深化创新创业教育改革的生动实践,已成为覆盖全国所有高校、面向全体大学生、影响最大的高校双创盛会。为全面总结历届大赛成效,科学评估项目成长情况,充分发挥大赛对创新创业人才培养的引领示范作用,大赛组委会联合并委托中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛展示交流中心,面向历届大赛参与高校开展创新创业教育改革情况及获奖项目发展状况的跟踪调研,并研制了《2021中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛项目成长力报告》,全面总结展示了历届大赛所取得的丰硕成果,对全国高校创新创业教育改革具有重要指导及借鉴意义。

10月12日-15日,由教育部等12个中央部委单位和江西省人民政府共同主办,南昌大学、南昌市人民政府承办的第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛在南昌大学成功举行。总决赛期间,大赛组委会正式发布了《2021中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛项目成长力报告》(以下简称《报告》),持续引发各界聚焦。本期推出《报告》系列解读七,带领大家更加深入了解历届大赛所取得的丰硕成果。

《报告》指出,中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛已走过七个年头,成为中国高校深化创新创业教育改革的重要抓手。作为双创教育改革的“领头雁”,大赛推动高校紧密围绕国家人才培养目标,培养学生创新意识、创业思维、创业就业能力,意义重大。

“互联网+”大赛在第三届增加国际赛道,在第四届增加青年红色筑梦之旅赛道,第五届增加职教赛道和萌芽赛道,第七届新增产业命题赛道,大赛除了更加关注各细分领域教育的创新创业成果外,也让大赛渗入到基础教育、区域发展、行业企业,让各阶段的青年创新创业生力军参与到创新创业的实践中,创新创业教育更加有的放矢,更加精准着陆中国大地。

2020年7月,教育部公布了第六届“互联网+”大赛评审规则,其中,“引领教育”成为新增的评审要点,大赛更加关注高校学生在比赛中的全面成长和综合能力的提升,更加关注高校对创新创业项目支持的力度。教育是“互联网+”大赛的本色,是大赛以赛促教的目标,也是高校赛事组织者、参赛者实践中必须坚守的初心。《报告》围绕“互联网+”大赛引领教育,对大赛内涵式发展、以大赛为抓手助推教育改革和双创教育发展等进行了详细阐述。

正向引领,辐射带动,“互联网+”大赛与教育相得益彰

“互联网+”大赛自第六届开始,“引领教育”成为大赛新增的评审要点。多年以来,“互联网+”大赛坚持引领创新创业教育改革,并以此带动人才培养范式变革。以赛促教,形成了新的培养观、质量观、人才观、教育观。这是进入新时代、赢得新时代、领跑新时代的高等教育质量观,是高等教育的新教改,赢得新时代的新质量。虽然大赛评判的是项目,但针对性的评审要点背后传达的是创新创业教育的核心支撑和蓬勃发展。在当前大赛外延式扩张转向内涵式发展的关键时期,对内正向引领和辐射带动已经成为大赛的重要特征和高等教育发展的代言卡。

《报告》显示,大赛促进双创在高校影响力持续升温。中国国际“互联网+”大赛作为国内规模最大、影响力最广的学生“双创”赛事,是体现各省各高校“双创”教育水平的重要渠道。各省将“互联网+”大赛作为深化高校创新创业教育改革的重要抓手,促使高校紧紧围绕国家人才培养目标,着重培养学生的创新意识、创业思维、创新创业创造能力,关注项目成长发展的各个阶段,逐步提升创新创业在高校教育中的位势。

各省级教育部门通过各类措施,积极构建良好的创新创业生态环境:一是深入实施高等学校创新创业教育推进计划,加快高校双创示范基地、双创教育示范高校建设;二是健全大赛组织机制,细化参赛项目培育方案、整合优势双创资源、加强大赛成果落地;三是创建孵化中心示范点,做好项目孵化服务,打造创新创业项目加速器;四是积极推动大赛成果转化,发挥大赛参赛项目在高校科技成果转化中的催化剂作用;五是深入剖析创新创业案例,弘扬具有区域特色的创新创业优秀案例成果,推动项目与实地结合。

《报告》指出,大赛自举办以来,持续引领地区教育,促进教育资源广泛覆盖,对于不同地区教育发展有不同程度、不同形式的促进。不同地区发展的项目层次多、覆盖范围广,大赛促进了区域间教育的互动、发展,催生了一批优质的教育促进项目。例如,大赛催生了大量优质的支教项目,成为大赛“红旅”赛道靓丽的风景线,在为青年学生提供价值实现平台的同时,也为教育水平相对落后的地区带来了直接的温暖与改变。此外,“互联网+”大赛也促进了中西部地区教育改革与升级,尤其是创新创业教育方面。

此外,大赛持续引领国际教育、职业教育、基础教育,实现了“双创”教育全学段覆盖的跨越。

在引领国际教育方面,“互联网+”大赛不仅促进了不同省市间高校的交流,也促进了国际化交流,有利于国内外高校相互学习借鉴优秀经验,不断拓展学生视野,持续提升我国的国际影响力。大赛自第三届首设国际赛道,到2020年第六届首次在命名上增加了“国际”二字,历经数年发展,呈现出汇聚国际优秀创新创业资源的平台优势。2021年第七届大赛共有来自国外117个国家和地区的1263所学校、5531个项目、15611人报名参赛,增幅分别达到68%和74%,基本囊括了哈佛大学、麻省理工学院、牛津大学、剑桥大学等世界排名前100的大学,实现了世界百强大学参赛基本覆盖。

同时,随着大赛国际化程度日益加深,中国国际“互联网+”大赛已经成为中国教育与国际教育合作交流的重要抓手,中国创新创业教育在国际的影响力也日益提升。

在引领职业教育方面,大赛不断为传统行业带来创新活力。大赛设置职教赛道,以培养大国工匠和能工巧匠为目标,鼓励支持产教融合、校企合作、工学一体模式创新,推进职教改革,引导学生更加广泛开展就业型创业,培养更多具有创新精神的技能人才。经统计,2020年职教赛道的报名参赛项目44.3万余项,较上年增长78.2%,其中涉及现代农业、现代制造业和信息技术服务业的项目14.2万项,占全部参赛项目的32%。

职业教育与经济社会发展联系最紧密、最直接。做大、做强、做优实体经济,促进就业创业创新,解决发展主要矛盾,创造高品质生活,都需要大量技能型人才,离不开大力弘扬工匠精神。通过大赛职教赛道,鼓励和动员更多职业院校学生参与创新创业,提升创新创业能力,对我国经济高质量发展和促进就业、改善民生起到了重要作用。

而萌芽赛道则大力推动了创新创业后备人才培育。推动形成各学段有机衔接的创新创业教育链条,发现和培养基础学科和创新创业后备人才是萌芽赛道设立的重要目标。萌芽赛道旨在引导中学生开展科技创新、发明创造、社会实践等创新性实践活动,培养中学生创新精神、激发创新思维、享受创造乐趣、提升创新能力。

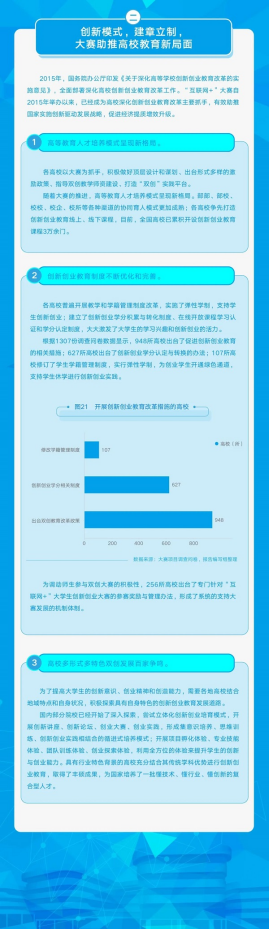

创新模式,建章立制,大赛助推高校教育新局面

2015年,国务院办公厅印发《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,全面部署深化高校创新创业教育改革工作。中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛自2015年举办以来,已经成为高校深化创新创业教育改革主要抓手,有效助推国家实施创新驱动发展战略,促进经济提质增效升级。

一是高等教育人才培养模式呈现新格局。各高校以大赛为抓手,积极做好顶层设计和谋划、出台形式多样的激励政策、指导双创教学师资建设、打造“双创”实践平台。在创新创业教育组织建设上,开展校级领导小组统一指挥。在创业支持政策上,采取给学生配备专业化创业导师、提供孵化场地、支持创业资金等措施,帮助提升学生创业成功率。大部分高校成立了由学校主要领导为一把手,教务处、研究生院、学生处、校团委、招生就业处、科研院等负责人参加的创新创业工作领导小组,发挥全校各部门优势,统筹校内外资源系统,协同开展“双创”教育。

中国国际“互联网+”大赛既充分展示了全社会范围内积极响应创新创业发展的阶段性成果,又倒逼创新创业教育改革的全面深化。随着大赛的推进,高等教育人才培养模式呈现新格局。部部、部校、校校、校企、校所等各种渠道的协同育人模式更加成熟;各高校争先打造创新创业教育线上、线下课程,目前,全国高校已累积开设创新创业教育课程3万余门。

二是创新创业教育制度不断优化和完善。各高校普遍开展教学和学籍管理制度改革,实施了弹性学制,支持学生创新创业;建立了创新创业学分积累与转化制度、在线开放课程学习认证和学分认定制度,大大激发了大学生的学习兴趣和创新创业的活力。

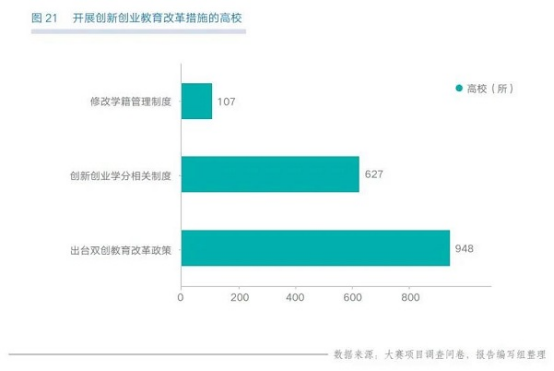

根据1307份调查问卷数据显示,948所高校出台了促进创新创业教育的相关措施。627所高校出台了创新创业学分认定与转换的办法,大致分为两类:一是创新创业学分转换制度,将创新创业学分作为学生评奖评优重要参考指标,调动优秀学生参加各类创新创业大赛和创新创业实践的积极性;二是实施“双创”实践替代制度,学生参与创新创业实践可替代毕业顶岗实习,学生在参与创新创业实践活动中撰写的创业计划书可替代毕业设计(论文)。107所高校修订了学生学籍管理制度,实行弹性学制,为创业学生开通绿色通道,支持学生休学进行创新创业实践。

创新创业弹性学制的实施和学籍管理制度的修订完善,为学生全身心投入创新创业实践提供了保障,从而激发学生参与创新创业实践的热情,形成良好的创新创业氛围。为调动师生参与双创大赛的积极性,256所高校出台了专门针对“互联网+”大学生创新创业大赛的参赛奖励与管理办法,形成了系统的支持大赛发展的机制体制。为了提升创新创业教育改革,高校会进一步采取相应措施,根据调研问卷数据,有936家高校明确提出要深化创新创业教育与专业教育的融合,1074所高校表示会进一步引进培育双创导师,为学生创新创业提供教育资源支撑。

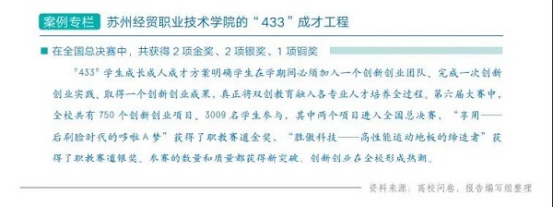

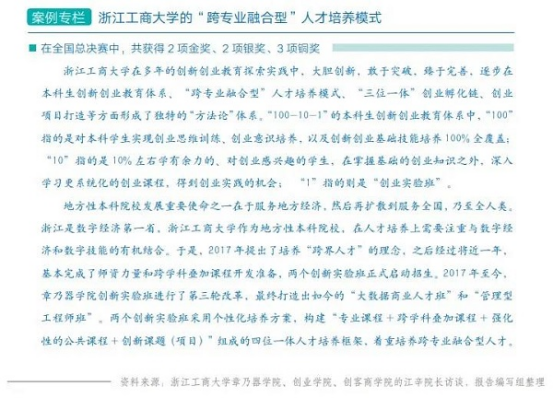

三是高校多形式多特色双创发展百家争鸣。为了提高大学生的创新意识、创业精神和创造能力,需要各地高校结合地域特点和自身状况,积极探索具有自身特色的创新创业教育发展道路。

国内部分院校已经开始了深入探索,尝试立体化创新创业培育模式,开展创新讲座、创新论坛、创业大赛、创业实践,形成集意识培养、思维训练、创新创业实践相结合的循进式培养模式;开展项目孵化体验、专业技能体验、团队训练体验、创业探索体验,利用全方位的体验来提升学生的创新与创业能力。具有行业特色背景的高校充分结合其传统学科优势进行创新创业教育,取得了丰硕成果,为国家培养了一批懂技术、懂行业、懂创新的复合型人才。